《人类学学报》

阿嘎佐诗 | 吴定良和他的“广义人类学”设想

吴定良(1894—1969)

在风雨飘摇的战争年代,吴定良先生曾试图建立一个兵强马壮、视野开阔的人类学系——汇集骨骼、生理、统计、血液、历史、民族、语言、考古、艺术等各个学科。他试图建立的学科,并不能用已有的人类学架构衡量,却是一个真正具有中国特色、中国问题意识的学科设想,可以称之为“广义人类学”。

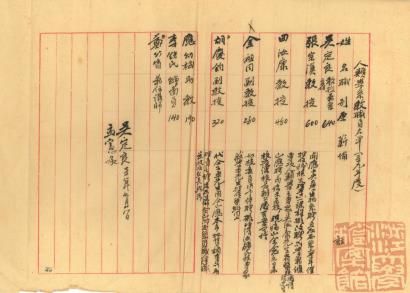

因各种机缘,我有幸得见目前存放于浙江大学档案馆的两份档案:由时任浙江大学人类学系系主任的吴定良教授签发的两份教职员名单,签发时间分别是1948年和1949年。当时,吴先生已被竺可桢校长从南京中央研究院“挖”来几年,在浙大展开人类学学科建设与教学工作。这两份珍贵的资料记录了浙大人类学最初的人员构成,也折射出吴先生对人类学学科建设的设想:生物学家张宗汉,文化人类学家田汝康、胡庆均、郑公盾,民族学家金祖同,体质人类学家吴汝康,考古语言学家闻在宥,血液学与人种生理学家马秀权,生物学家应幼梅,考古学家何天行,绘图员李铁民,管理员庄学本等等。在名单之外,曾效力于浙大人类学的学者还包括体质人类学家刘咸,考古学家夏鼐,书法家沙孟海,教育学家孟宪承,以及民族学家马长寿、张其昀等等。随着1952年的院系调整,绝大多数名单上的人离开了浙大,留下了一张没能绘制成功的人类学蓝图。?

曾经开启过这段历史的学者无不感叹吴定良先生的眼光和魄力。中国人类学史专家王建民教授评论道:“尽管一贯支持人类学发展的浙江大学校长竺可桢认为‘时局不佳,经费困难,此时不应谋扩充',但吴定良还是通过努力,创建了浙江大学人类学研究所。”研究过浙大人类学史的杜靖曾评论,这支学术队伍“囊括了体质人类学或生物人类学、文化人类学或民族学、考古学或考古人类学、语言人类学等方面的专家,为当时国内办有人类学系的数所大学中阵容势力最强的一所”。浙大人类学研究所的阮云星教授评论说:“以吴定良为首的浙大人类学……开启了培养我国体质/文化人类学高级人才的事业,留下了坚持专业高水准、构建一流学科的学科建设宝贵经验。”? ? ? ? ? ??

以今天高度专业化的学科分工,已经很难再以名单上呈现的发展思路来建设人类学这门学科。吴定良先生如今被人熟知的身份是体质人类学家,还曾是中央研究院首届人类学院士(1948年当选)。然而,他曾试图建立一个汇集骨骼、生理、统计、血液、历史、民族、语言、考古、艺术等各个学科的人类学系。这个伟大却未实现的设想非常值得我们再次推敲。?

有论者认为,吴定良院士建设的人类学,是一个美国式的“四分支”人类学,一个汇集考古、体质、语言、文化四个分支的“大人类学”。但这种说法并不确切。吴定良的主要留学地是英国和瑞士,那里的四分支人类学并未成型,语言学和考古学一直自成体系。实际上,吴定良的学科视野不仅不同于欧美,也不同于当时的中国。他组建的浙江大学人类学系,不同于强调社区调查的“北派”,不同于强调历史考据的“南派”,不同于重视边疆史地的“华西派”。他甚至支持同事开展了今天看来很“新潮”的海外研究。田汝康的《沙捞越华人》一书所需的田野调查就是在1950年完成的。他还亲自或支持同事测量殷墟商人、马来人、苗人的骨骼,对畲民、高山族、苗人、仲民、婆罗洲土著展开“原始文化”和“社会生活”研究,并对浙江等地展开血型、颅骨、体质发育的研究。在他主持的人类学系里,开设了“人体测量学”“生命统计学”“体质人类学”“普通人类学”“华人人类学”“中国古器物学”“考古学”“东南亚和东南亚研究”“中国边疆民族”“边疆语言”“边疆博物馆学”“标本制作与鉴定法”“史前文化”“人类发展史”“优生学”等课程。这样一个兵强马壮、视野开阔的人类学系,出现在风雨飘摇的战争年代,不能不让人产生这样的疑问:他为什么要建立这样一个不见于古今中外的人类学系?

1948年和1949年,时任浙江大学人类学系系主任的吴定良教授签发的两份教职员名单。??

吴定良院士对人类学的定位,可以从他发表在1948年的《思想与时代月刊》(第45期)上的“人类学之意义与范围”一文中窥见一二:?

按人类学之内容,性质以及近代发展之趋势,人类学之意义,须为广义的,盖体质与文化两部分互有密切之关系,均应包括与人类学研究之范围内,而不能如裴因森与戴立迦两氏之意见,将人类学与民族学或民族志二者对立,以致意义混淆,因后者之内容,实为广义人类学之一部分也。诸氏之分类法,以文德里智氏之三分法:即将人类学分成体质人类[学],民族学与考古学三类——最为合理。虽三者研究之方法,材料,各有其特殊性,然其研究之对象,皆为人及人类之活动也。? ? ? ? ? ? ?